你對失智症了解多少?日子一天天過,年歲一日日長,「老」與「病」是我們每個人都會面臨的課題,如果能提早做準備,當來臨時便能從容接招,也有餘力幫助他人。

根據世界衛生組織估計,全世界平均每三秒鐘就新增一名失智症患者。台灣約有28萬人罹患失智症,未來預估一年增加一萬人。究竟失智症的成因是什麼?什麼樣的人會罹患失智症嗎?失智症能否治癒?高雄新世紀中醫診所院長郭哲彰醫師,首次與多年致力於失智症救護的屏東民眾醫院副院長蘇哲能醫師對談,從中西醫兩種角度,聊聊對於失智症的看法,提供讀者正確的認知。現在讓我們一起來聽聽兩位醫師的珍貴分享!

罹患失智症看中醫好,還是看西醫比較好?

蘇哲能(以下簡稱蘇):在談到就醫之前,首先應談談「早期診斷」的兩個問題,如何確定罹患失智症,失智症的原因為何?如同癌症、高血壓、糖尿病、心臟病,如果沒有早期診斷,等問題大了,要治療發現時便太遲了。輕微的失智症容易被一般人所忽略,這是比較有問題的地方。

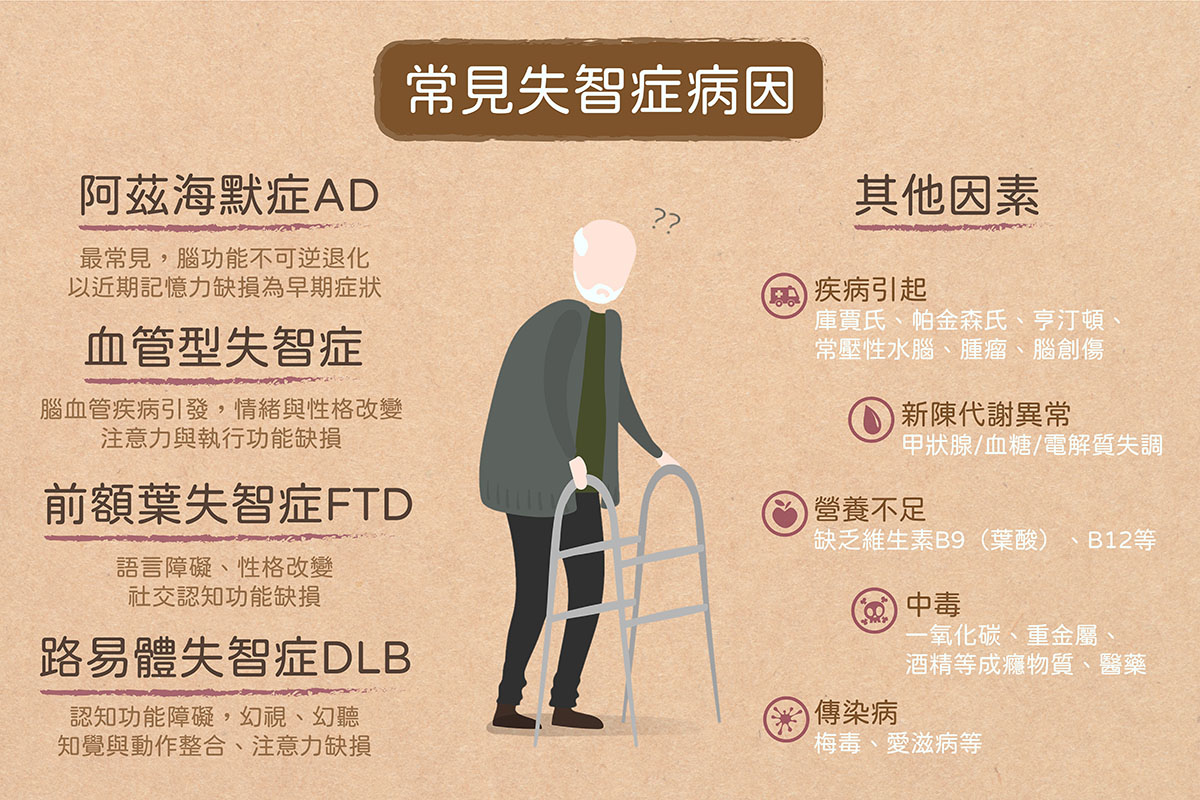

失智症目前可歸納為幾種成因,我們會先判斷患者的失智症類型,再決定如何治療。成因包含:阿茲海默症、血管性失智症、頭部外傷、感染、喝酒、營養代謝、其他退化或藥物引起的失智症。在確定分類診斷後,才能開始治療。對血管性失智症與阿茲海默症的治療是不一樣的,西醫在退化性和阿茲海默症失智症上使用的藥物有兩三類。一般說來只能延緩,無法根治。而當有精神神經異常行為的症狀(BPSD)產生時比較困難,不僅影響照護品質,也容易讓照護者相當挫折。

郭哲彰(以下簡稱郭):失智症是西醫的定義,古代中醫沒有這個名詞,大多用痴、呆等形容。臨床上,當我們懷疑患者有記憶力、認知力、語言能力、視覺空間能力等退化狀況時,我會建議先到西醫做妥善的評估,若透過西醫確診並詳細區分失智症的病理型態,將有助於中醫治療。例如蘇醫師提及的退化性、血管性失智症,就非常適合中醫的針灸和用藥。

那中醫與西醫一致的地方是「早期診斷」,在有點前兆出現時,便應及早發現與治療。中醫常說「上工治未病」,在亞健康的狀態下進行預防,其實是相當重要的。

如何發現失智症的前兆?

蘇:我們腦內的功能相當複雜,計算、記憶、情緒、空間感等皆由腦所控制。有人會問「我很容易健忘,健忘是失智症嗎?」生活中偶爾健忘都不算失智症,失智症是腦內功能退化到已經影響生活,且退化是持續性的,才屬於失智症。

失智症的前兆,通常依世界神經認知的DSM-5標準來判斷,當患者的記憶力、注意力、學習能力、語言能力、社交能力、執行能力等功能退化就要有所警覺。前兆需從家屬或最親近的生活伙伴了解和觀察,並到醫院做失智症篩檢。患者有時會不承認罹患失智症,以記憶力退化而言,患者記得小學校長名字、記得老朋友家路線,卻不記得自己有否吃過早餐 ,或時常拿錯東西 。因為對往事記得很好,讓許多人因此忽略失智症前兆。

郭:如同前述,早期診斷必須透過西醫的專業。就我的臨床經驗,當家屬提及患者記憶力減退,我們會評估這是一時性的,或是已有一段時間,假如已經一段時間且逐漸退化,我們會建議患者先進行西醫診斷,再回來中醫做治療。所以中醫師必須培養覺察能力,協助家屬早期發現再轉介,以避免失智症症狀急速惡化。

失智症是一個絕症,得到後真的沒有希望嗎?

蘇:失智症比癌症更可怕!因為,有時它會拖垮整個家庭。癌症的病程可以估計三、五個月或三、五年,失智症則會拖到十五年,且十五年內可能照護者的健康已損壞。有的時候患者還活著,照護者便已病逝,因此我們更關心照護者的生活品質、情緒與休息時間,而非只在失智症本身。

失智症有藥物治療與非藥物治療,當診斷出失智症後,建議先規劃未來五到二十年如何讓生活自在,盡量不惡化與造成他人困擾。非藥物治療主要希望透由時常正向刺激患者的腦力,讓他們感到快樂、幸福、有希望、有人陪伴,則較不容易退化。

我媽媽今年98歲,她在93歲時失智症開始惡化,後來去參加失智關懷據點有算數、桌遊、懷舊治療、音樂治療、園藝治療,利用許多方法讓媽媽快樂,她的失智症退化就可以減緩。當她抑鬱寡歡食不下嚥時,我告訴媽媽孫子下星期要回家看她,她一高興便吃得多,孫子這帖藥比醫院的藥還能讓她快樂。

郭:從中醫來看,50歲肝氣開始衰敗、眼睛模糊,60歲心氣開始衰敗,70歲脾氣衰敗、皮膚乾枯,80歲肺氣衰敗、講話易出錯、記憶力不好,這時與失智症稍稍雷同。記憶力減退是正常人的衰老過程,何況是失智病患。面對許多失智症病患我們只能慢慢看著他衰退,但重點是如何透過陪伴患者延緩衰退,這時可以運用各種刺激大腦的方法維持其身心的穩定性。

失智症是會拖垮家屬的絕症,臨床上看到很多家庭的經濟、家屬的健康受到影響,因此需要社會共同照護與支持。如果我們能在60歲之前保健身體,提早預防失智症,或是進行早期診斷,早一點治療不僅療效佳,也有機會維持大腦的穩定狀態。

如何減緩罹患失智症的可能?

蘇:很重要的是腦子要持續運作,而第一個傷害腦子運作的是高血壓,不僅造成動脈硬化,且罹患腦中風、心臟病、腎臟病或失智症的機會較高,因此預防失智症要治療與預防高血壓、糖尿病、心臟病、高血脂症等問題。

如同汽車放置兩年不開,零件電池都會毀損,腦子不用也會有問題。所以平時要多動腦、多運動,適當接受社會或大自然的刺激,維持正常的運作,如同汽車放置兩年不開,電池都會毀損。而保持正向思惟與愉悅心情相當重要,時常憂鬱或自我否定會不斷傷害腦子,較容易罹患失智症,因此必須學習讓自己快樂,例如忘記負面的經驗。睡眠也能讓腦子好好休息,排除體內廢物。

分享一個實例,有對七十歲的夫妻天天吵架,太太抱怨年輕最辛苦時,先生都不照顧家庭,只喝酒應酬,吵完就分房睡覺。有次太太中風痊癒後變得不一樣,每天跟先生徹夜暢聊,因為她忘記了三十歲以後那些痛苦經驗,只記得二十歲時有位帥哥天天仰慕她、接她上班,從此他們過著快樂的日子。也就是說,忘記一些不愉快的經驗是自我保護很好的方法。

郭:從中醫的角度看待大腦的神經病變,影響失智症的臟腑有心肺、腎與脾胃。如何預防呢?首先建議多運動,強化心肺功能,增進大腦循環。但做哪一種運動最好,我推薦「預防失智保健操」,這是結合經絡及臟腑理論所研發的保健操,若能每天晨起保健運動將更有助於失智的預防。其次,充足的睡眠也可預防血管性失智。

再者,建議多補養腎氣,中醫說「腎主腦」,也就是說失智症與腎相關。我有位患者因失智症而併發尿失禁,透由補腎藥物與針灸,大幅改善遺尿現象,與人互動也越來越好。

另外建議注重飲食結構,採用「心智飲食」,調理脾胃狀態。研究發現,高血脂或身體痰濁較盛者是失智症的潛在危險群。當吃了容易導致腸胃過敏或發炎的飲食,在體內堆積廢物而產生病理產物「痰」,則容易罹患失智症。平時多吃天然食材,避免食用損腦食物,如:紅肉、奶油、甜食等,將有助於維持大腦與腸胃的穩定性。

照護失智症患者最重要的原則是什麼?

蘇:如果早期發現親人罹患失智症,建議家屬先就醫確定診斷後,更要學習如何照護與對待,參與失智症家屬支持團體,並尋找社會福利資源以引薦橋樑到家裡,才能輕鬆長久地照護失智症患者。

社會上有許多延緩失智症的活動,對照護者而言,重點是要用心了解患者的生活背景、宗教信仰、嗜好、職位等,以患者喜歡且能感受到快樂的方式互動,治療效果才會好。例如患者以前是董事長,我們以董事長的尊敬與他說話,他就會因受到尊重而高興。

如何有心力陪伴自己的失智症父母?我從宗喀巴大師著作的《菩提道次第廣論》裡學到,生老病死如同花開花謝一般必然,不需過於責備自己,也學到七因果教授,知母、念恩、報恩等,將長輩看作自己上輩子的母親或恩人,內心自然會生出喜悅。這是我學習《廣論》二十年慢慢培養的態度,它幫助我學習面對岳父岳母和媽媽三種不同的失智症患者。

郭:相當佩服蘇醫師豐富的實戰經驗!中醫臨床上最常被問如何照護才會對患者有幫助。首先建議能邊與患者聊天,邊拿梳子幫他梳頭髮,如此能促進大腦循環,增進彼此互動。

第二點是教導患者叩齒,在牙關處有個「上丹田」,透由經常咀嚼、活動嘴巴,能夠刺激上丹田減緩大腦退化。第三點是多捏揉手腳指末端,或耳朵上的對耳屏,因為從反射區來看,手腳指末端與對耳屏象徵大腦的皮質,多捏揉有助於活絡大腦皮質。建議能一邊與患者聊天,一邊教他捏柔手指腳末端或對耳屏。

另外,相當贊同蘇醫師提到的部分,其實心靈提升是養生保健最關鍵的因素,心情沮喪容易罹患失智症,因此開心很重要,但照護者想讓患者開心,自己要先開心。當面對自己的長輩罹患失智症,如何讓自己開心呢?建議換種方式與長輩互動,例如把長輩視為幼稚園小朋友,關心他、陪他一起玩,慢慢打開心結後,也能生出喜悅心。

社會上哪種失智症資源,能作為患者家屬有力的支援?

蘇:先打1966!衛福部的長照中心會引導家屬,認識社會上失智症相關的資源,協助進行相關篩檢,並與失智症協會取得聯繫。

郭:我也是建議患者撥打1966長照專線,比較快。上面有許多資源,政府在這部分做得相當好,透過長照中心,再轉介至各區不同的協會,能給予家屬直接的幫助。另外也有台灣失智症協會提供失智關懷專線服務(0800-474-580)。

蘇:我們能善用人性,導引出讓患者感到快樂、延緩惡化的方式。例如當長輩看到小朋友自然會感到快樂,原先不愛說話的長輩,變得會想逗逗小朋友。民眾醫院前進樂智老幼學堂正是想營造出這樣的三合院學習文化。而現在單身者居多,如憂心身邊無親友能及時發現失智症前兆,未來社會可能朝向老人公寓發展,當社區有老人公寓,年輕人便能出外打拚,老人一起快樂生活、照護彼此,也一起變老。

【失智症相關資源】

★ 1966長照專線 https://1966.gov.tw/LTC/mp-201.html |

採訪撰文/李依霖

醫師 — 郭哲彰

中國醫藥大學學士後中醫系醫學士

中國醫藥大學中國醫學研究所中醫碩士

廣州中醫藥大學中醫博士

前天主教聖功醫院中醫部主任(民國92至民國105年)

義守大學學士後中醫學系助理教授

新世紀中醫診所院長

中華傳統養生教育發展協會理事長

高雄市中醫師公會常務監事

高雄榮民總醫院傳統醫學科顧問

中華民國中醫師公會全國聯合會副秘書長

台灣中醫兒童暨青少年醫學會常務理事

西醫師 — 蘇哲能

台北醫學院醫學系畢業

台大醫院神經科講師及主治醫師

羅東博愛醫院區域教學醫院神經科主任

神經科及重症醫學專科醫師

台灣癲癇學會理事

中華民國腦中風/癲癇/超音波學會會員

衛生署腦中風調查研究員

美國梅約醫學中心自律神經研究員

美國Cleveland Metro Health醫學中心神經復健訓練

美國Virginia大學醫學中心神經加護病房訓練

高雄醫學院神經科主治醫師

現任:

屏東民眾醫院 副院長

屏東縣失智症協會 理事長