「近幾年來鱉溪斷流的次數愈加頻繁,這樣的狀況在過去是不曾發生的。」看見故鄉溪流環境的巨大變化,張振岳憂心忡忡,語氣懇切如同關懷的是一位久病的摯友。

張老師是後山采風工作室的負責人,長期以文字和影像記錄中央山脈以東的人文史地與自然生態。2008年,他決定返回家鄉富里務農,與鱉溪的再次相遇,讓他開始關注這條滋養當地的血脈,並著手展開一系列的復育行動。他的目標不僅要回復鱉溪既有的生命力,更要嘗試喚回鱉溪與居民之間曾有過的緊密連結,一同邁向彼此共生共存的道路。

地方發展與多元生態之間

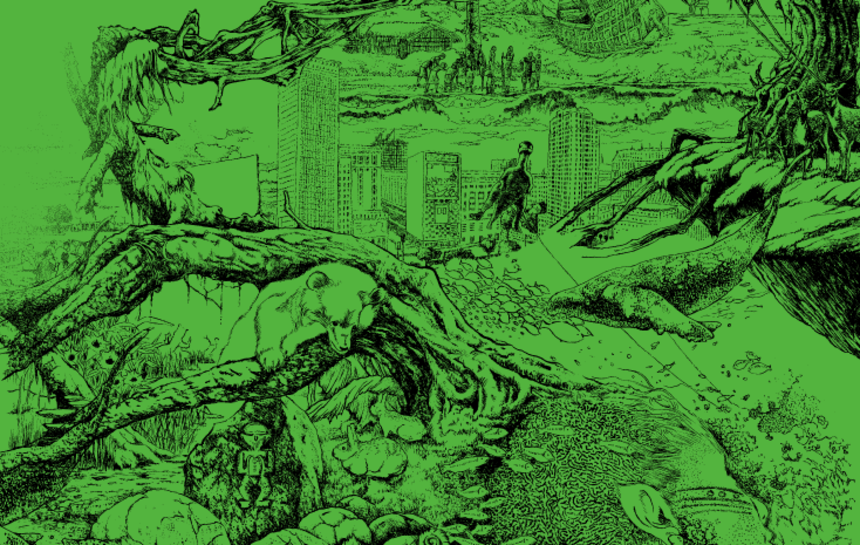

發源自東部海岸山脈群的最高峰麻荖漏山,鱉溪從上游至下游,一路流經花蓮縣富里鄉的豐南村、永豐村及富里村,是東部第一大河秀姑巒溪的源頭。因流域地勢崎嶇,河流沖刷後造就多石、多深潭的地形,形成眾多原生物種的棲地;而中下游的沿岸緩坡和沙地,便是中華鱉最佳生育繁衍的場所,因此便成為鱉溪命名的由來。

隨著移墾東部的居民增加,開發的步伐逐漸延伸至河岸高灘地,因此自1980年代起,政府展開一系列「治山防洪」、「野溪整治」的計畫,以沿岸堤防、攔沙壩、固床工等人工建構物馴服兇猛的野溪,不僅成功拓展了當地居民的生存空間,同時也保障每個人的生命財產安全。另外,沿岸的緩坡築起一座座水圳,將溪水引入四方良田,也讓富里、池上等地成為臺灣重要的稻米產地。

然而,看似完善的整治工程在短期內帶給地方許多利益,但長期下來對環境造成的破壞卻被忽視。原始的河道被堅硬的水泥工程截斷,當地自然生態系統的運作連帶地受到很大的影響。

「幾年前我受邀到政府機關發起的鱉溪復育調查計畫擔任審查委員,意外得知原本鱉溪裡隨處可見的菊池式細鯽,如今找遍大大小小的河道卻仍舊不見蹤影,我才深深意識到鱉溪的生態早已遭受嚴重的破壞。」

鱉溪的斷流便是個警訊,影響的層面不只是農業灌溉水源的缺乏,更重要的是棲息地的破壞所造成河川中原生物種的消逝,而菊池式細鯽的絕跡對於張振岳這一輩的富里人來說十分有感,因為這小小的魚連結了他們與溪流的親密記憶。

童年的鱉溪記憶:禾花仔

菊池式細鯽體型小,身長不過數公分,一抹深藍色寬縱帶從眼後延伸到尾鰭,是臺灣的原生特有物種,早期在東部各大河川皆可發現牠們的蹤跡。而對於在地居民而言,牠曾是餐桌上常見的佳餚,簡單油炸之後香酥可口,甚至某段時間還是東部著名池上便當的重要配菜之一。

「以前我們客家人都把這些溪里的小魚叫做『禾花仔』,回想起小的時候,在溪邊只要隨意搬開一塊石頭,就可以看到數十條在水中悠游。」

張振岳憶起童年在河邊放牛、和朋友們嬉戲的日子總是明亮又燦爛,而在一段段與鱉溪的回憶中,他提到印象最深刻的,仍是那些和家人一起去溪邊抓魚的午後。

「每到了農閒時候,我們總會全家出動去抓魚,由父親領頭拿著舊蚊帳做成的巨大三角網,攤開來的網口足有四、五米,再加上一條長長的鐵鍊,上頭綁著數個鐵罐,母親手上提起大大小小的水桶,而我便和其他兄弟姊妹拿著水瓢跟在他們身後,一行人浩浩蕩蕩往溪邊的淺瀨區前進。」

一到了溪邊大家開始分工合作,有人負責固定漁網,另外兩人負責拉鐵鍊從上游將魚趕入網中,而父親則站在網口附近,等待游魚入網,看準時機一把收起網口,如此程序反覆一個下午,幸運的話每個水桶便能裝滿豐富的漁獲。而我們幾個小孩總是一邊抓魚一邊在河裡玩得不亦樂乎,更令我們興奮的是,我們知道接下來的幾個禮拜,餐桌上以及便當中都能看到香噴噴又鮮美的炸溪魚。

鱉溪與阿美族文化的相融

除了中下游地帶的閩客聚落,對於上游的阿美族人而言,鱉溪與他們的部落文化同樣密不可分。吉哈拉愛溪(舊名石厝溪)屬鱉溪上游支流,早年溪水潔淨清澈,擁有豐富的魚蝦水草等水產資源,一群來自台東都歷部落的阿美族人遷移至此處定居。而因溪流中常見台東間爬岩鰍和日本禿頭鯊等台灣特有種,當地族人便以這兩種魚類的名字「哈拉(Hara)」來替該片土地命名,即為「吉哈拉艾(Ciharaay)」。

「對於部落裡的阿美族人來說,鱉溪就像他們天然的冰箱一樣,魚蝦、野菜等等都能隨時從這裡獲得,溪流對他們來說一直都是很親近的。」張振岳如此生動地比喻到。

同時他也提及當地阿美族的傳統儀式「八歌浪(Pakelang)」就是溪流融入族群文化,與他們深刻連結的例子。「八歌浪」在阿美語中有「完工」之意,每當有婚喪喜慶或是舉辦豐年祭時,族人便會聚集到溪邊進行儀式,藉由捕魚的過程,一同將所有悲傷、歡樂付諸流水,儀式過後便要收拾著所有過分漫溢的情緒,重新回歸正常生活。

重新連結再出發

然而,隨著近年鱉溪的整治工程以及流域生態的污染,這些童年的歡快回憶早已不復見,而阿美族人也不再能夠從溪裡捕到魚,每次都要大費周章從外地買魚回來才能進行儀式。

「一條本來很親密的河川,卻成為杜絕生的河川,如此的變化實在是令人惋惜且痛心。」

大量的水泥設施取代了河道中原有大小石塊,同時也隔絕了居民與河川之間的距離,因上游水源污染而發臭的河水也不再激起人們親近的慾望,鱉溪逐漸成為死亡的人工溝渠。張振岳表示當溪流不再和居民的生活產生連結,對我們而言它的生死也便毫無意義,如此情況下,要再談環境復育可謂困難重重。

也因此當2018年起,經濟部水利署第九河川局開啟鱉溪復育計畫的契機時,張振岳便和關心地方、關心鱉溪發展的有力人士合作,一同以「重新喚回鱉溪的在地連結」作為開啟計畫的主要目標之一。

就此,鱉溪的蛻變之路,在重塑地方環境關懷意識,並與政府的共同努力之下,未完待續。