許多讀者或許曾在其他平台讀過我所撰寫的,關於依附理論的文章。在這一篇文章裡,我要來談談不安全依附者如何適切表達自己的需求,讓對方能夠安心,並恰如其分的傳達自己的需求。不過在文章開始之前,我還是向各位概略介紹一下,什麼是依附。

概說依附:何謂安全依附與不安全依附?

每一個孩子出生的時候,都會有依附照顧者的本能。這個照顧者可以是爸爸、媽媽、保姆,對剛出生的孩子來說,她們不會認定誰是她們主要照顧者,主要照顧者的身分,是從不斷和孩子互動的過程中逐漸建立起來的。

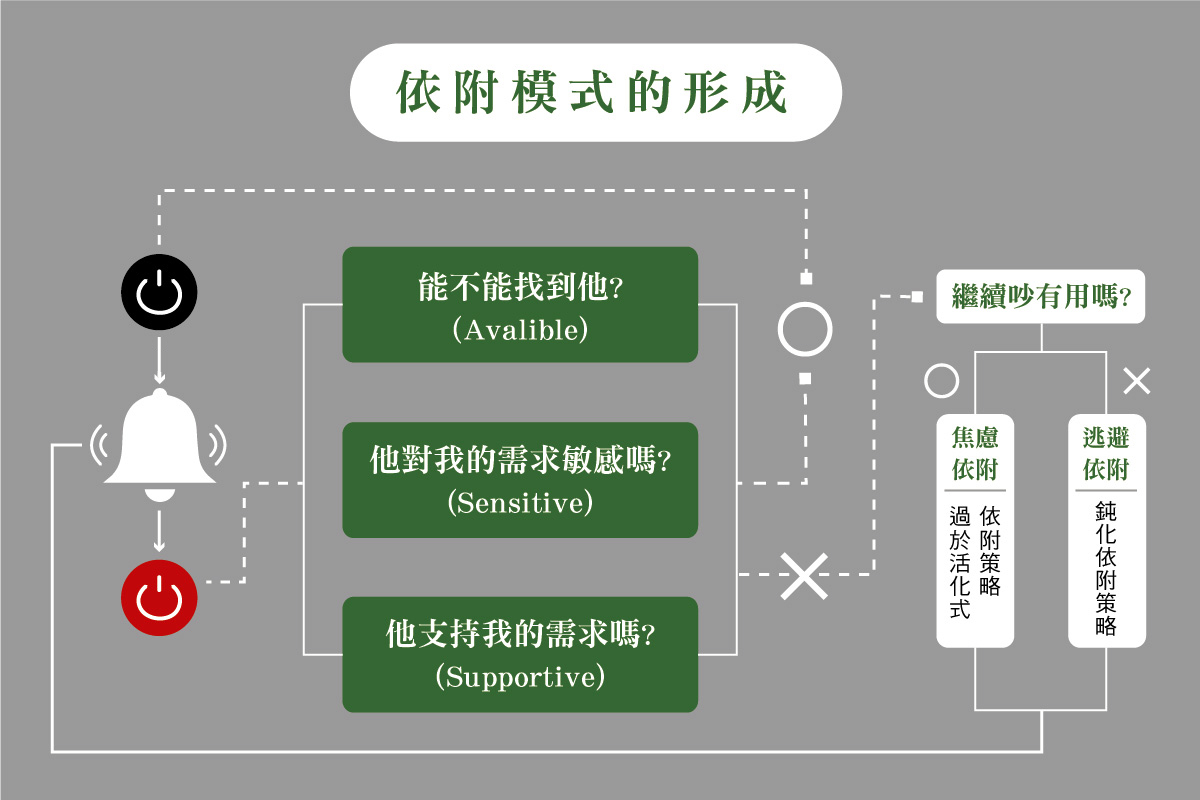

做為一個孩子的主要照顧者,如果能在孩子透過哭鬧來傳遞「我需要被幫助」的依附需求時,適時的出現(available)、敏感的覺察孩子的需求(sensitive)、對需求給出適切的回應(supportive),那麼不斷重複這樣的互動,將能夠增加孩子與主要照顧者之間的信任感,建立起安全的依附模式。

然而,有些照顧者,並沒有辦法做到適時的出現這件事情,他們忽略了孩子,常常把孩子晾在一旁,或是即便出現了,卻否認孩子的需求,總是要孩子不許哭、責怪孩子大驚小怪,或者不習慣用擁抱、撫摸的方式對待孩子。

那些沒能被好好對待的孩子會怎麼樣呢?有一些孩子,在大吵大鬧之後,終究會得到主要照顧者的照顧,即便他們關心的方式可能並不溫柔,而這些孩子則從中學到了,透過各種方式大吼大鬧,想盡辦法把自己的痛苦放大,就能夠引起照顧者的關愛,這些孩子就是所謂的焦慮依附者。

而有一些孩子,不論怎麼要求,都得不到主要照顧者的關愛,或是他們的需求不斷被否定,使得他們漸漸地學到了「我不能有負面情緒」、「我不能去感受」,讓他們逐漸壓抑自己的感覺,這些孩子就是所謂的逃避依附者。

從這張圖可以更清楚依附模式形成的方式:當威脅出現時,孩子(或成人)的依附系統就會被開啟,這時候,如果能夠得到主要照顧者(或伴侶)的照顧,就會關閉依附系統,形成安全依附的行為模式——相信自己是值得被愛、被關心的;但若得不到,孩子(或成人)就會判斷繼續吵有沒有用,若是有,就會放大自己的痛苦,逼迫對方多看見自己的需求;若是沒有,就會壓抑自己的痛苦,讓自己隔絕情緒。而放大痛苦或隔絕情緒的傾向,將會在一次又一次的經驗當中,型塑為自己的固定行為模式。

感情中的焦慮者與逃避者

當我們長大之後,我們會把童年的依附模式帶到戀愛當中,成為面對伴侶的行為模式。

從上面那張圖我們可以了解到,依附系統是在威脅出現時才會開始運作,當我們在感情中遇到威脅時,無論是關係內的威脅(如感覺到對方不太理會自己、感覺到有可能會分手),或是關係外的威脅(考試壓力、工作壓力、出車禍、生病)時,都會促使依附系統開始運作。

而焦慮依附的人,會比較敏感地感受到關係中的威脅,因為他們從小到大學到的是:「我必須要戰戰兢兢地面對眼前的關係,一有威脅就要趕快呼救。」因此他們將一個外在事件判斷為威脅的機率自然就比較高,也比較容易開啟依附系統。

用國內研究依附的學者,孫頌賢老師的話來說就是:「當一個人在和伴侶互動時,常常會擔心失去這段感情,而時常對於彼此的分離感到擔憂與焦慮。這種分離可以是實際上的分離(如暫時無法碰面),也可以是想像中的分離(如對方在一段時間內都未讀自己的訊息)。尤其當一個人處在壓力之中時,更容易感受到此種焦慮感。如:『我很害怕聯絡不上對方』、『我需要對方不斷保證他/她是愛我的』、『我很難忍受彼此分離』。」

在這個時候,焦慮依附的人就會採取婚姻諮商專家John Gottman所謂的「批評(criticism)」、「蔑視(contempt)」來攻擊自己的伴侶。

例如:批評——「我不是要你幫我買東西嗎?為什麼你老是忘記?」、「你真的很沒用耶!這點事情也做不好」;蔑視──「你是白癡是不是?為什麼要你買洗碗精,你給我買洗衣精?」、「你做的還真好啊!看你規劃的假期多完美呀!」

其實焦慮依附的人之所以會這麼生氣,是因為他們覺得,自己的伴侶不夠在乎自己,所以才會把這些小事情,視為是對關係的威脅。

而逃避依附的人,則比較不容易感受到關係中的威脅,這並不是說他們的感情很少出現威脅,而是他們無意間會刻意忽視這些威脅,因為他們從小到大學到的是:「呼救是沒有用的,我必須要忍耐,我必須自己處理,我必須壓抑隔絕情緒。」因此,他們的依附系統比較不容易被開啟,在戀愛裡也特別容易和對方保持距離。

用孫頌賢老師的話來說就是:「當一個人在和伴侶互動時,會擔心對方不願親近自己;也因此,這個人也不願意與對方太過親近,甚至會刻意疏遠對方、維持一定的距離。例如:『我擔心彼此的關係太過緊密,這樣我會很不安。』『當對方太親近我時,我會試圖躲開。』」

如果用John Gottman的看法,逃避依附的人比較會採取「防衛(defensiveness)」、「築高牆(stonewalling)」的方式來應對關係中的危機,所謂的防衛指的是,面對對方的批評與蔑視,採取防衛的態度,例如憤怒、反擊、裝無辜、抱怨。這其實是一種很正常的自我保護措施,面對他人的批評時,我們總是會採取防衛的態度,但是每次都這麼做,無助於事情的解決。

而築高牆則是放棄溝通,無視對方的存在,和對方冷戰、躲起來。

所以,當一個焦慮依附和一個逃避依附交往的時候,就會遇到這樣的現象:「焦慮依附的人時常覺得伴侶不願意親近自己,因而不斷向對方提出抗議;逃避依附的人害怕和對方親近,面對對方希望自己親近的需求感到害怕,因而更加疏離。」事實上,焦慮依附的感受,就某部份來說是正確的,因為逃避依附的人,確實比較不願意親近對方;而逃避依附的感受,就某部份來說也是正確的,因為焦慮依附確實會一直想靠近自己。

有學過一些壓力反應的讀者可能會知道,當我們面臨壓力時,我們的身體會啟動對抗壓力的機制,讓我們進入作戰或逃跑(fight or flight)的局面裡。批評、蔑視正是作戰的展現;防衛、築高牆正是逃跑的展現。

於是,他們就很容易出現這樣的對話——

焦:為什麼你早上起來都不先密我?每次都要我密你你才會回,你從來都不主動找我聊天!

逃:我談戀愛的時後習慣遠遠看著對方就好,本來就不喜歡太常連絡阿。

焦:那你這樣談什麼戀愛?明明都在一起了,結果我跟其他異性聊天的頻率還比跟你還高!

逃:好嘛!我就是爛,我就是不會談戀愛!我就是冷漠無情!別人那麼好,幹嘛不跟別人去?

焦:你看,每次講到最後你就這樣,你到底有沒有要解決問題啊!

逃:(離開現場,躲起來,對對方的訊息不讀不回、不接電話)

這就是焦慮依附和逃避依附之間所形成的「追逃模式」,焦慮的人不斷要求對方更愛自己,逃避的人不斷要求對方給自己一些空間,而到最後,有可能發展成這樣的事件:焦慮依附的人跑到對方上班的地方堵人,逃避依附則冷淡地漠視對方。

我們總是指責焦慮依附的人、給他們貼上「恐怖情人」的標籤,然後覺得逃避依附者很無辜,但誰又知道,其實焦慮依附的內心是多麼痛苦的呢?

停止追逃模式的神奇對話

事實上,焦慮依附和逃避依附的人都很辛苦,因為他們都受傷了,小時候的經驗讓他們失去安全感,使得他們的在面對感情時就會演變成為這樣的模式。

但,把所有責任推給主要照顧者,並持續不斷地用原先的模式談感情,其實是很辛苦的。相較之下,焦慮依附的人比起逃避依附的人更希望改變,因為焦慮依附的人對於得到別人的關愛還抱持著一絲絲的希望,所以比較會去嘗試改變,儘管過程很痛苦;逃避依附的人比較不會渴求改變,即便一個人過得不好,但他們早就習得無助了,連一點點的希望都不抱持著,又怎麼會想改變呢?

但追逃模式,還是具有改變的可能性的。焦慮依附的人必須認知到,自己有放大痛苦的習慣,而自己的不安全感,並不全然是對方造成的。同時,焦慮依附的人只要願意去尋求幫助,身旁有很多人都會願意陪伴你的,但是,焦慮依附者也要意識到,要讓自己脫離「受害者」的這個位置,只有自己能夠辦得到。

而逃避依附者,則需要練習去安撫對方。雖然要安撫對方並不容易,但逃避依附者也必須要意識到,對方的焦慮,有一部分是來自於自己的疏離,但疏離只是你的習慣保護自己的方式,並不是你的錯。當逃避依附越覺得是自己的錯時,就會逃得越遠,所以逃避依附的人必須意識到,這只是成長中養成的習慣,並不是一件錯的事情。逃避依附的人,要練習安撫對方,並慢慢的從自己的洞穴中走出來。

至於要怎麼做呢?如果知道要怎麼做的話,事情就不會那麼困難了,對吧?那就練習看看和對方「有效的溝通」吧。所謂有效的溝通,就是把批評、蔑視、防衛、躲起來等模式放掉,真誠的說出自己的需求。

焦慮型的人,可以藉由:「早上起來總是要我開啟對話,你才會有所回應,讓我覺得你好像不那麼在乎我,我希望能夠和你聊聊。」取代「你根本就不愛我,不然為什麼早上起來都不主動跟我說早安?」除此之外,焦慮依附的人也要持續覺察到「自己有放大焦慮感」的習慣,練習讓自己減低焦慮。

逃避型的人,則可以藉由:「我需要一些時間思考一下,能不能等周末在談。不過我希望你知道,我是在乎你的。」這句話的重點在於,傳遞自己「需要釐清自己情緒」的需求,因為逃避依附的人隔絕情緒久了,需要練習花時間去觸碰自己真實的情緒;同時「給出容易焦慮的對方,一個明確的時間點,以及告訴對方自己是在乎對方的」,給予明確的時間點,以及告訴對方我在乎你,並確實遵守約定,是降低焦慮依附者焦慮感的重要因素。

焦慮依附與逃避依附的糾結,是有可能被突破的,重要的是,彼此能不能在關係中時常練習這個神奇對話,互相接住彼此的需求。

貓心(龔佑霖)

心理作家。台大心理系學士、國北教心理與諮商所碩士。寫作主題為「安全感」。

即便在成長過程中,我們可能都受過傷、失去了安全感,但根據依附理論的基礎,我們每一個人,都能夠運用適當的方式,找尋並重建一段具有安全感的關係。

FB粉絲專頁:貓心——龔佑霖