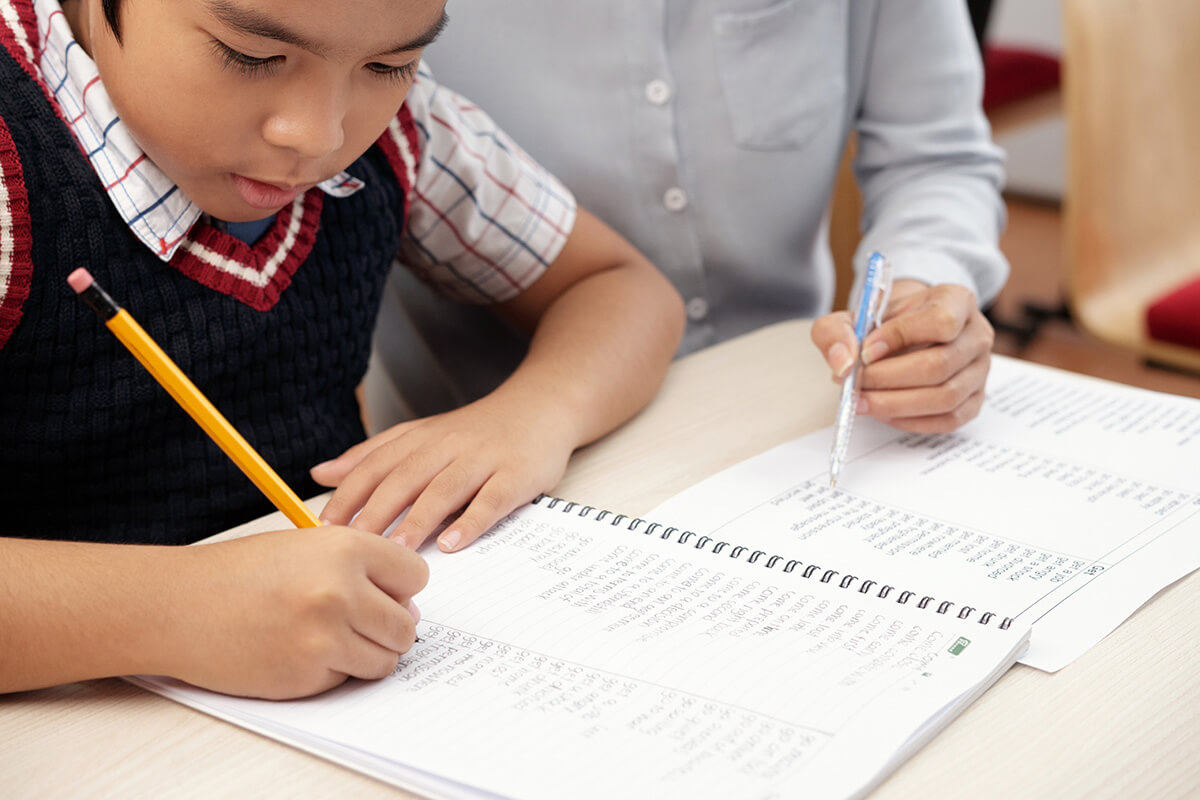

在不同的情境底下,「專注力」似乎都是一大課題。傳統教育注重「強記背誦」,功課比較多,對專注力的要求也比較高,注意力不足、有過動傾向的孩子易受挫折;現代教育強調「靈活應用」,作業量少、教室規則更彈性、多元,雖然對孩子的寬容性比較高,卻也同時更難培養專注力。

在台灣的教育環境,因為幼兒尚處於專注力及手部小肌肉發展階段,為了保障其身心健康,法規規定幼兒園不得進行讀、寫、算教學。小學之後因應學科知識能力的培養,課程時間拉長並需要好好坐著學習、寫作業,於是孩子本身若有注意力不足和過動的情形,便會漸漸影響到課業以及人際互動,進而才會有醫療介入。以下內容將針對小學、中學的兒童、青少年,更進一步探討專注力不足的相關議題。

認識ADHD

在過去,過動、注意力不集中的孩子,常會被認為不乖、愛搗蛋、不認真,而被責罰,甚至放棄;現今,隨著研究發展和知識普及,越來越多老師和家長才知道這些症狀或許正是「ADHD」(注意力不足過動症)。

在歷史文獻和經典文學中,早有過動及注意力不足的記載,可見 ADHD 並不是新發現的病症,僅是因為過去缺少臨床診斷,因此鮮為人知。 ADHD 是一種神經發展疾患:有注意力缺失的人,腦神經發展較為緩慢,但在理想的情況下,依然會一年比一年進步。例如:國小低年級時上課會動來動去、坐不住,升上國高中後便慢慢變得穩定、坐得住,雖然偶爾不專心、脾氣衝動,但專注力足以應付日常生活,也就不需要治療了。

專注力不足和 ADHD 之間沒有一個絕對的界線或明確的切分點,單單專注力不足也有程度上的差異,有些人相對能更專注,而有些人則相對更容易分心。可以說這兩者並不是非黑即白,而是像光譜,有各種不同的程度。許多孩子從小就精力旺盛、好動、不怕生,像是充滿電力的電池,喜歡冒險、什麼都不怕,有些家長擔憂是否有這些症狀即為ADHD,但其實多數只是落在專注力不足與ADHD的交界處,此時應該關注外部環境對孩子的影響,即早導入教養策略。

平心而論,對於「專注力」要求並非每個人生階段都一樣,求學時期是要求的高峰,但之後的標準不再如此嚴格。而且隨著年齡增長、大腦變得成熟,原先有注意力不集中的人也漸漸可以坐得住、不那麼愛講話,更發展出適應環境的策略。

好動與過動的診斷原則

若有注意力不足的情況,

必須要觀察能否在「需要的時候」調控注意力,

以及,對環境是否有適應的障礙且影響到生活。

臨床上,第一步要做的是「減少專注力不足的影響」:先排除專注力的因素、辨認孩子是因為上課沒聽、沒聽懂,還是沒辦法專心聽。接下來,醫生才會思考是否進行藥物治療,並導入特別教育。

舉個例子:如果有個孩子的注意力不足,上課愛講話、無法專心學習;回家寫作業總是寫到三更半夜,老是因為家長催促而發生爭吵;時常情緒起伏很大,或許就需要介入。如果一名個性活潑的孩子,上課中可以適時的專心,回家寫作業也能如時完成,除了好動一些、調皮搗蛋之外,沒有造成太多的問題,也就不需要給予 ADHD 的診斷或過動兒的標籤。

雖說有部分家長排斥讓孩子服用治療 ADHD 的藥物,但研究顯示藥物治療的效果非常顯著,經過藥物治療後的就學就業情況較佳,而犯罪、輟學、吸食毒品、發生車禍的比例更低。實際上,有好多的孩子接受治療之後專注力改善,人生變得輕鬆很多。

家庭/教室的規範訂定心法

專注力是進入所有學習的核心,像是一把鑰匙。

多數家長擔心 3C 對孩子的影響,但其實現實中每一個孩子玩遊戲時都很專心,從未看過有過動兒在玩電動時會注意力不集中。若是進一步剖析社群網站、電玩遊戲,我們可以從中找出方法來導入教養策略。

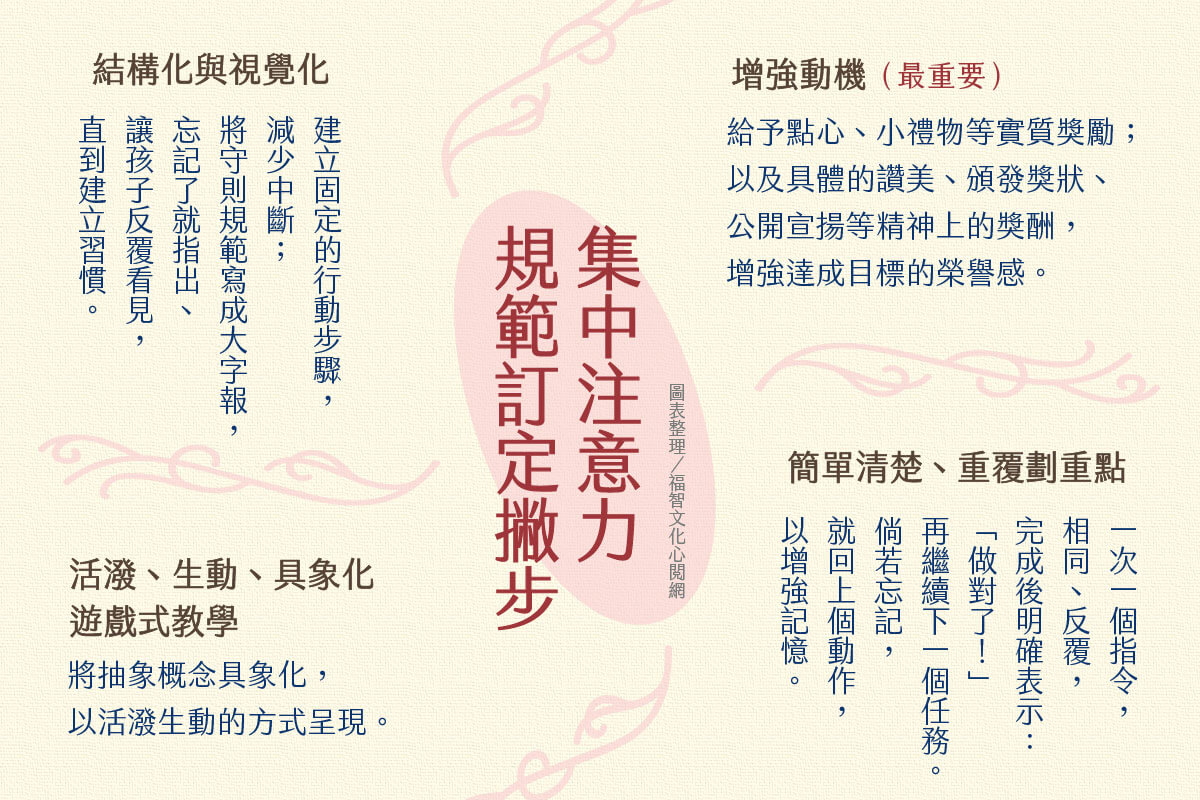

1、簡單清楚、重覆劃重點

一次給一個指令,就像玩遊戲一開始接收到的任務都很單純,只需要按照步驟就能輕鬆完成;而後明確的讓孩子知道「做對了」,再繼續下一個任務。倘若忘記,就回到上一個動作,透過相同、反覆、簡單的行動來增強記憶、建立習慣。

2、活潑、生動、具象化的遊戲式教學

孩子的心思本就容易分散,因此需要更彈性靈活的教學模式;而很多孩子會放棄數學等學科是因為太抽象了,若能將一些抽象概念「具象化」,並以活潑生動的方式呈現,便有助於孩子學習。

3、結構化與視覺化

為什麼在安親班比較容易完成作業?因為干擾很少;而在家裡一下子開冰箱、一下子玩玩具,最後作業就寫不完。透過建立固定的行動順序、步驟,以結構化的方式來減少中斷;讓孩子不需要先抵抗環境干擾,再「做出集中注意力的決定」,因而耗損過多的心力。

除此之外,可以將家庭守則、教室規範,寫成大字報(視覺化)提醒孩子,就像登入遊戲時會主動提醒「有任務未完成」的概念。忘記了就指出來、讓孩子反覆看見簡單清楚的守則及規範,直到建立習慣,也就不會再需要費勁的集中注意力了。

4、最重要:增強動機

電玩遊戲符合了「快速回饋」和「立即獎勵」的機制,這些設計會讓人感覺很好玩、很有成就感,忘記時間一直玩下去。同理,當孩子完成某些事項時,應當給予實質的獎勵,像是點心、小禮物;更加重要的是「精神上」的獎酬,例如:以具體的讚美、頒發獎狀、公開宣揚等方式,來增強達成目標的榮譽感。

決定過動兒癒後的關鍵因素是:

孩子與他生命中「重要他人」之間的關係品質。

「生命中的『重要他人』的支持和肯定」是非常重要的養份,也是強烈的行為動機。心理學上,將「重要他人」定義成在一個人的生活中極為重要的角色,是個人認同與模仿的對象。對孩子來說,重要他人不外乎是主要照顧者、老師和同學,這些重要他人讓孩子能夠維持良好、穩定、正面的關係,不僅僅是過動的孩子,實際上,對於每一個孩子,乃至對於每一個成年人都很重要。

在成為「重要他人」之前

然而,很多人的生命中未曾經驗過來自「重要他人」的支持和肯定,導致他們初次成為父母、老師這些別人生命中的重要他人時,無法憑空去傳遞這樣的感受和體驗。

當孩子上課愛講話、表現不好、寫作業拖拖拉拉,聯絡簿被老師寫滿紅字、經常被老師同學投訴時,家長往往會覺得是不是自己失職,因而顯得擔心、焦慮;孩子返家、面對父母的責備,不好的情緒不斷累積後使得親子關係越來越緊張。諸如這樣的情境,已不僅只是專注力的問題,更多是「情緒」上的議題。

面對父母的焦慮、緊張,孩子也會受到影響呀!專注力不足的孩子容易衝動,情緒一來,親子之間就產生衝突。在成長的過程中,有些孩子沒有受到好的對待,就走向了對立反抗,而有行為偏差的表現。

若不能調和自己的情緒,會很難帶好孩子;一般的孩子尚且不容易,更何況是專注力不足的孩子。所以,成為父母之前要學會愛自己,練習對自己有足夠的接納和悲憫,才能進一步與孩子建立正向、良好的親子關係。

家長要「先讀書」然後再「找專家協助」

查找專注力和 ADHD 的相關資訊時,切勿只從網路上擷取資料。試著閱讀書籍,因為書籍能夠被出版,必定是經過專家的撰寫、編輯和審閱,具有可信度、專業且完整。不光是孩子要鍛練專注力,家長也應該鍛練自己的專注力及耐心,有基礎的認知再向專家請益,更有效益。

成年人要重視「身教勝於言教」:既然成年後大腦成熟,可以控制自己的注意力、衝動,就必須以身作則、從自己出發,如此就會塑造良好的家庭氛圍。好好讀完一本書,也正是練習專心的方法之一。試想,家長自己愛讀書、能夠專注做好每一件事、能夠專心的對待孩子,孩子一樣也會模仿、學習的。

好書、網站資源推薦:

《過動兒父母完全指導手冊》/Russell A. Barkley/何善欣/遠流出版

《家有過動兒:幫助ADHD孩子快樂成長》/高淑芬/心靈工坊

台灣兒童青少年精神醫學網站

採訪撰文/蔡政修

醫師 — 郭豐榮

臺北市立聯合醫院松德院區兒童青少年精神科主治醫師

英國倫敦國王大學精神醫學機構兒童青少年精神醫學碩士

中國醫藥大學醫學系學士